All That You Can Leave Behind

Si usted va a contratar a un empleado, ¿cree que lo conocerá mejor con una entrevista personal o con una visita de quince minutos a su habitación? La pregunta apuntaba a intentar demostrar el poder de las primeras impresiones y cómo a partir de una cantidad limitada de datos significativos y asociaciones más bien automáticas podemos extraer conclusiones increíblemente acertadas. Los gringos hicieron el experimento con personas que entraron a los dormitorios de desconocidos y luego respondieron preguntas acerca de sus personalidades. Para comparar, hicieron las mismas preguntas a amigos cercanos de los durmientes. Cuento corto, las respuestas de los desconocidos coincidieron sorprendentemente con las de los amigos.

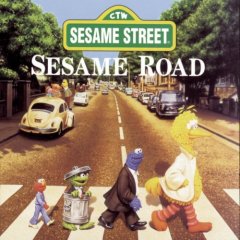

Si usted va a contratar a un empleado, ¿cree que lo conocerá mejor con una entrevista personal o con una visita de quince minutos a su habitación? La pregunta apuntaba a intentar demostrar el poder de las primeras impresiones y cómo a partir de una cantidad limitada de datos significativos y asociaciones más bien automáticas podemos extraer conclusiones increíblemente acertadas. Los gringos hicieron el experimento con personas que entraron a los dormitorios de desconocidos y luego respondieron preguntas acerca de sus personalidades. Para comparar, hicieron las mismas preguntas a amigos cercanos de los durmientes. Cuento corto, las respuestas de los desconocidos coincidieron sorprendentemente con las de los amigos.Sweet Bastard me había invitado a salir y pasamos por la casa de sus papás. Fue el día que conocí su colección de discos y la muralla de atrás de su cama. Estaba llena de posters, recortes, fotos, tarjetas y cachureos. Más allá de lo cool que se veía, esa muralla hablaba mejor que mil descripciones o referencias propias o ajenas. Me dijo que quien habitaba ese lugar se fijaba en las mismas cosas que yo. Mi primera impresión no fue errada. Un cuento diferente resultó descubrir a cachuchazo limpio que lo del alma gemela no es tan literal y que el asunto no va por la identidad, sino por la afinidad complementaria. Pienso en esto porque el Lunes almorcé con él. Cinco años sin vernos siquiera de lejos en la calle. Divertido, porque por mucho rato nos encontramos más de lo que queríamos. Aunque las disquerías eran suelo sagrado. Tres años sin hablar y yo seguía viviendo sin mi CD de Falco y con el suyo de Ratt. Contra todas mis expectativas, me encontré en la puerta de mi edificio con un JFC sin arrugas, con pelo, un par de canas pasando piola y ni un gramo más de peso que cuando lo conocí. For the record, esto último resultó ser tramposo, porque seis meses atrás, cuando su mujer lo dejó, pesaba diez kilos más. Puede sonar estúpido, pero como la cabeza siempre se queda con la mejor imagen de las personas, preferí no haberlo visto.

Para todos los que se preguntan en qué estuvo JFC durante los últimos años, me complace contarles que, por increíble que pueda ser, estuvo estudiando. Si hasta tiene un MBA y un par de diplomados. Una vez más no estaba equivocada. No era tonto, andaba de parranda. Por pura genética, de esos padres no podía salir un hijo tonto. O poco sensible. Se rió JFC cuando le dije que me gustaba lo que veía ahora, dado su prontuario. Pero no se rió cuando me dijo que tenía que ver con las cosas que había vivido y que se había propuesto recuperar todo el tiempo que había perdido, entre enfermedades ajenas y propias porque no quería que la vida se le fuera en un instante siendo un looser. Yo tampoco me rei. Más bien me estremecí.

Es imposible no querer a JFC. Sigue siendo el tipo amable, siempre dispuesto a ayudar y que casi nunca dice que no a nada. Uno se ríe con él. Seguro también sigue siendo el dulce cabrón que bien conocí, a veces mejor que él mismo. JFC era un maestro para esconder emociones; era escurridizo y orgulloso. Recuerdo muy bien cómo pedía ayuda a gritos con actos y la rechazaba con palabras. O peor, sin palabras. Siempre creí que tenía que ver con el miedo a causar lástima o a que la gente lo compadeciera. En todo caso, si bien eso era extremadamente doloroso para los que estábamos alrededor, en ese tiempo nada era tan serio ni tan terrible todavía. Porque quizás lo más impactante de hablar con JFC hoy es ver cómo cambió su visión de las cosas entre el tiempo que estuvimos juntos y el ahora. Es mucho más que años. Tiene el corazón roto y el alma abollada, pero ahí sigue. Uno se siente un gusano al oírlo hablar de armarse la mejor vida posible y hacerlo dejando atrás limitaciones que desarmarían a cualquiera. Cuando era chica creía que las personas tenían derecho a atribuir sus penurias con simpleza a la mala suerte. Ahora creo que no, porque lo que nos pasa es producto de nuestros actos y omisiones, finalmente, de nuestras decisiones. Aunque hay dos excepciones: las enfermedades y las muertes. Esas son cosas que llegan y no hay elección ni ruta alternativa. JFC dice que puede haberse obsesionado con recuperar el tiempo perdido o haber guateado en su rol de marido. Quizás tenga razón. Pero todos sabíamos que no iba a ser fácil de ninguna manera. Mientras caminábamos de vuelta, hablando de canciones que escuchábamos en nuestros tiempos, pensaba que me gustó que me hubiera invitado a almorzar. Mi abuela decía que podía perdonar, aunque no olvidar. Yo digo lo mismo.